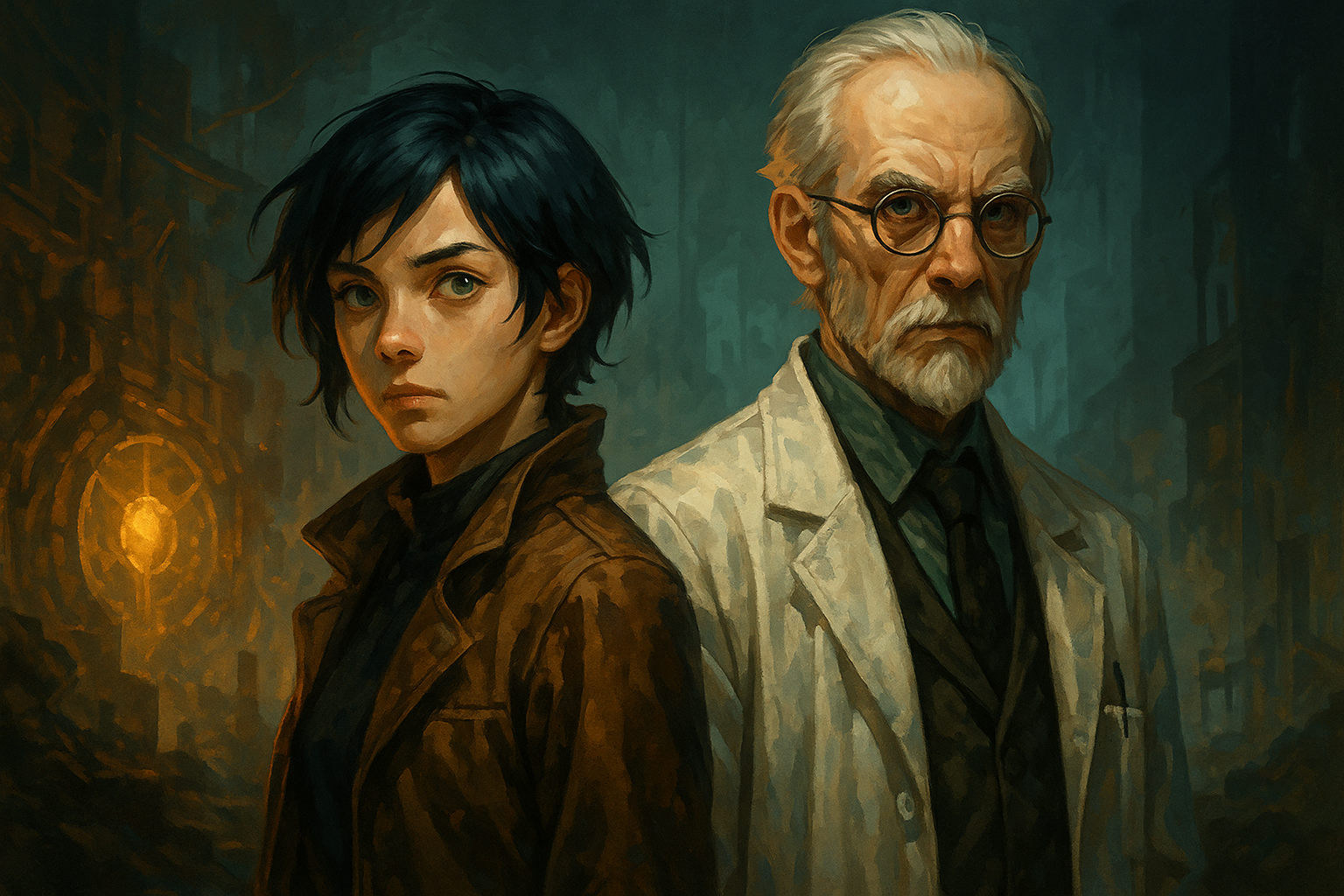

2025年春の話題作『LAZARUS(ラザロ)』は、近未来を舞台に“救済”を名乗る恐るべき陰謀が展開されるアニメオリジナル作品です。

本作の鍵を握るのが、天才脳神経学者スキナー博士と彼が開発した“奇跡の薬”ハプナ。だがその裏には、世界を揺るがす壮絶な計画が隠されていました。

この記事では、ラザロのディストピア的世界観を深掘りし、ハプナとスキナー博士の正体、そして人類の未来に何が待ち受けているのかを徹底的に読み解きます。

- アニメ『ラザロ』の近未来SF的な世界観の全体像

- スキナー博士と鎮痛薬ハプナに秘められた陰謀

- ラザロチームが人類の自由を守る理由と信念

ハプナとは何か?“奇跡の鎮痛薬”に隠された真実

全ての痛みを消すとされた“奇跡の薬”ハプナ。

その登場は人類に希望を与えたかに見えましたが、背後には驚くべき陰謀が潜んでいました。

この章では、ハプナの正体とその副作用、そして社会に及ぼした影響について詳しく解説します。

痛みを消す夢の薬、その登場

アニメ『ラザロ』の物語を動かす中心的な存在、それが鎮痛薬「ハプナ」です。

一見すると、あらゆる痛みを取り除く夢のような薬として歓迎されましたが、その正体には恐怖に震える陰謀が潜んでいました。

“副作用ゼロ”をうたう完璧な薬品が、なぜ物語の破局を招くカギとなるのか、その真実を解き明かします。

開発者スキナー博士と急速な普及

ハプナは脳神経学者スキナー博士が開発した人工鎮痛薬です。

世界中の医療機関が導入を進めたことで、瞬く間に世界規模で使用される薬剤となりました。

痛みを感じなくなるという特性は、がん患者や慢性疾患を抱える人々にとってまさに福音であり、人類の希望とまで称されたのです。

隠された副作用と静かな支配

しかし、この薬の真の恐ろしさは別のところにあります。

ハプナは使用者の脳神経系を“静かに書き換える”機能を持っていたのです。

その影響で、個人の思考や感情、さらには自由意志までもが徐々に消されていくという恐るべき副作用が確認され始めます。

人々がそれに気付いたときには既に遅く、社会は“ハプナに依存した人間”と“抵抗する者”で二分されていました。

この薬は、ただの医療用鎮痛剤ではなく、スキナー博士が世界を掌握するためのツールだったのです。

「痛みがない世界」は果たしてユートピアか、それともディストピアなのか?

スキナー博士の計画とは?ハプナ配布の裏にある人類改変のシナリオ

ハプナを開発した張本人、スキナー博士。

彼が描いた未来像は、人間から痛みを取り除いた“進化した社会”でした。

この章では、博士の思想と行動の背景にある人類改変の全貌に迫ります。

「進化」と称された思想の危険性

『ラザロ』の世界において、人々を救うかに見えた薬「ハプナ」。

しかし、その背後にはスキナー博士による壮大な人類改変計画が隠されていました。

天才科学者として名を馳せた彼の真の目的は、医学の進歩ではなく、人類そのものを“痛みのない存在”へと作り変えることだったのです。

感情と個性の消去による支配

スキナー博士は「痛みを取り除けば、争いも苦しみも消える」と語ります。

確かにその理屈は正しいように思えますが、そのために選ばれた手段が問題でした。

ハプナを通じて脳神経を書き換えることで、感情や個性までも抑制し、完全に統制された人間社会を築こうとしていたのです。

対抗勢力「ラザロ」の誕生

つまり、彼が目指したのは進化でも救済でもなく、「痛みを感じないロボットのような人類」の誕生でした。

それに気づいた一部の科学者と軍、そして各国政府が危機感を持ち、対抗組織「ラザロ」を結成するに至ります。

彼らはハプナの使用を止めると同時に、博士の思想そのものに反旗を翻す存在として動き始めます。

スキナー博士は、自身の思想を「人道的」とすら信じて疑っていません。

それゆえに、反対者を「進化に適応できない旧人類」として排除しようとする狂気が、物語全体に緊張感をもたらします。

果たして、“苦しみのない世界”は人類の希望なのか、それとも終焉なのか──。

『ラザロ』の世界観はこうして構築されている

『ラザロ』の魅力は、ただのSFやアクションでは語り尽くせません。

その世界は、現実の延長線上にあるテクノロジーと倫理の衝突から成り立っています。

この章では、作品に描かれた社会構造と哲学的テーマについて読み解いていきます。

テクノロジーが人間性を侵食する未来

アニメ『ラザロ』が描く未来は、テクノロジーの進化が人間の尊厳と倫理に深く介入する時代です。

「痛みのない世界」が現実となったその先に、人類は何を選ぶのか。

本作は、そんな問いを投げかけるディストピア的SF作品として高く評価されています。

ユートピアの仮面をかぶったディストピア

物語の舞台は人工知能・バイオテクノロジー・神経科学が融合した近未来。

都市の高度化と引き換えに、人間の感情や苦悩が“管理”される社会が形作られています。

表面上はユートピアのように見える一方で、裏側では自由意志の抹消が進んでいるのです。

哲学的テーマと映像表現の融合

本作の特徴は、派手なアクションだけでなく、「痛みとは何か」「人間性とはどこに宿るのか」といった哲学的テーマが作品全体に流れている点です。

この構造はまさに、現代社会におけるテクノロジー依存や薬物問題への強烈な皮肉でもあります。

「理想社会」を追求した結果が「人間らしさの喪失」になるという構図は、視聴者に深い余韻を残します。

さらに、アニメーション制作には海外クリエイターも多数参加しており、

アメコミ風の演出やダークな世界設計が、独特の映像美と重厚感を生んでいます。

アニメファンだけでなく、SF・サスペンス・社会派ドラマ好きにも響く作品となっている理由は、この世界観設計の緻密さにあるのです。

ラザロのメンバーとその背景:なぜ彼らは戦うのか?

スキナー博士に立ち向かう者たち――それが「ラザロ」のメンバーです。

彼らの争いは、単なる正義感ではなく、自身の“痛み”に根ざした深い動機に支えられています。

この章では、各キャラクターの背景と行動理念にフォーカスして紹介します。

痛みを抱える者たちの結束

スキナー博士の計画に唯一立ち向かうことができる組織――それが、エージェントチーム「ラザロ」です。

彼らは軍人でも政治家でもなく、それぞれに深い傷や過去を背負った個人たち。

だからこそ、痛みを“排除”しようとする思想に対して強い危機感を抱いているのです。

それぞれの悲劇と動機

チームは国籍・人種・バックボーンも異なる5人で構成されており、

それぞれがハプナによって人生を狂わされた共通の過去を持っています。

たとえば、かつて弟をハプナの副作用で失った元軍人、母親がハプナ依存症になった元科学者など、

彼らの“痛みの記憶”こそが、スキナー博士の思想に反する最大の証拠でもあるのです。

「痛みは人間性だ」という信念

その活動は、ただの対立ではありません。

情報を暴き、世論を動かし、そして時に命を賭して真実を伝える。

そんな彼らの姿は、単なるヒーロー像ではなく、「人間らしさとは何か」を体現する存在として描かれています。

スキナー博士は、人類から痛みを取り除くことを「進化」と定義しました。

しかし、ラザロのメンバーたちは叫びます――「痛みこそが人間を人間たらしめるものだ」と。

苦しみを抱えた者にしか見えない未来がある。その信念が、彼らを戦いへと駆り立てるのです。

ラザロ 世界観 ハプナ スキナー博士の謎を解き明かすまとめ

アニメ『ラザロ』は、未来社会における倫理と人間性を鋭く問う作品です。

このまとめでは、ハプナの真実やスキナー博士の狙い、そしてラザロの戦いが投げかけるテーマを総括します。

あなた自身の「人間らしさとは何か」を見つめ直すきっかけになるはずです。

「痛み」の意味を問い直す物語

アニメ『ラザロ』は、近未来の社会を舞台に「痛み」「進化」「人間性」といった根源的なテーマを扱う意欲作です。

その物語の核となるのが、鎮痛薬ハプナと、それを開発したスキナー博士。

表向きには救いであったはずの技術が、やがて人類の自由と尊厳を脅かしていく様は、現代社会に通じるメッセージを多く含んでいます。

善意と狂気が交錯する人類の選択

ハプナの存在が示すのは、「痛みのない世界=幸せな世界」とは限らないということ。

感情を持ち、過去に傷つき、それでもなお生きようとする人間の姿は、テクノロジーが支配する世界に対する警鐘でもあります。

そしてスキナー博士の存在は、善意と狂気の境界がいかに曖昧であるかを物語っています。

ラザロの争いが示す「人間であること」の意味

そんな中、立ち上がったのがチーム「ラザロ」。

彼らは傷を持ち、それでも争うことで「痛みこそが人間性の証」であることを証明しようとしています。

ラザロたちの戦いは、視聴者にも問いかけます――「人間らしさとは何か?」と。

今後の物語で、ハプナの真の力やスキナー博士の過去、そして人類の選択がどのような結末を迎えるのか、目が離せません。

“痛み”を通して描かれる人間の尊厳、その意味を見つめ直すために、ぜひ『ラザロ』を観てください。

- スキナー博士が開発した薬「ハプナ」の正体

- 人類の痛みを排除する計画の危険性

- ラザロのメンバーが争う理由と過去

- ディストピアSFとしての世界観の重厚さ

- 技術と人間性の対立が物語の軸

コメント